2025-07-16

人權議題「誰」來扛?剖析企業治理痛點 從 DEI 建構人權風險防火牆

- 首頁

全球供應鏈法規日趨嚴格,投資人與消費者對企業的「定位」也有了不同期許,尤其是人權議題已成為攸關企業營運韌性與市場競爭力的必考題。但根據 Alpha plus 的觀察,由於人權涵蓋範圍廣泛,從內部員工權益、供應鏈管理到外部利害關係人關係,涉及法務、永續、風險管理、人資、採購等多個部門,因此對多數企業來說,對「人權」的困惑多於共識,像是這究竟是哪個單位的責任?又該從何做起?若缺乏明確的主責窗口與高層支持,還很容易造成責任模糊與推諉,影響治理效果。本文將剖析企業在人權治理上的常見權責歸屬、內部痛點,並說明 DEI 為什麼是人權風險最加防火牆。 文章目錄

一、人權議題誰負責?

二、企業在人權議題上的痛點

三、企業如何建構有效的人權治理框架?

四、企業常見的違反人權風險

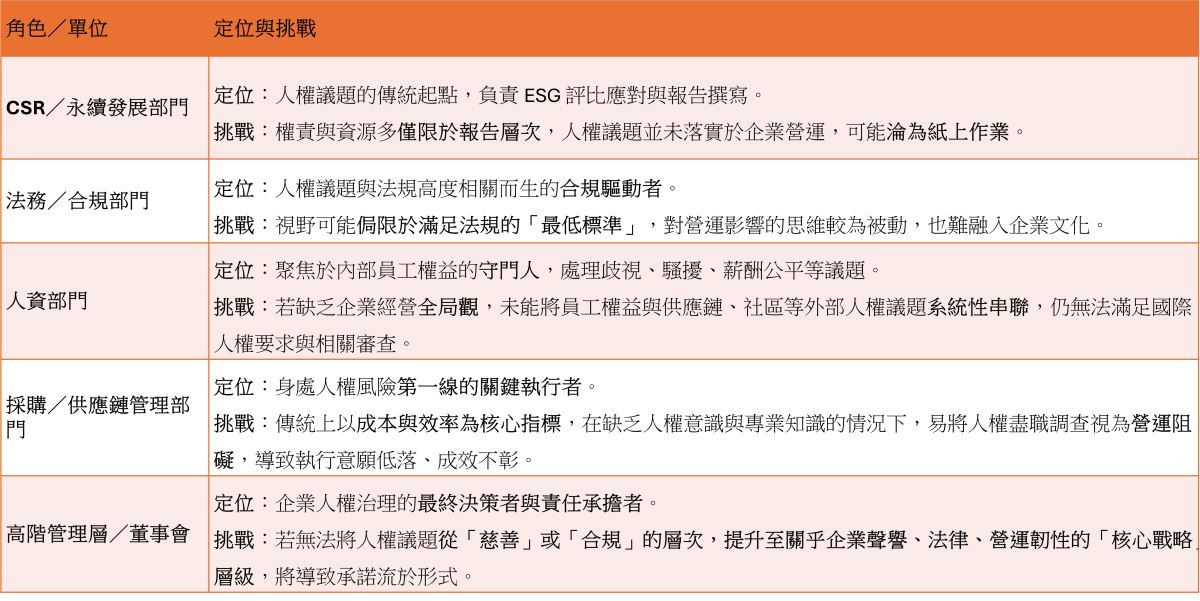

依據企業的規模與成熟度,人權議題的相關職責經常分散在不同部門。以下為企業內部常見的分工及執行盲點。

依據企業的規模與成熟度,人權議題的相關職責經常分散在不同部門。以下為企業內部常見的分工及執行盲點。

你們公司的人權議題是哪的單位負責呢?透過上述的表格分析,可以了解人權議題在企業經營上範圍廣泛,常有權責分散的情形,因此企業在推動人權治理時,往往會面臨以下四大痛點:

你們公司的人權議題是哪的單位負責呢?透過上述的表格分析,可以了解人權議題在企業經營上範圍廣泛,常有權責分散的情形,因此企業在推動人權治理時,往往會面臨以下四大痛點:痛點一:權責不清,議題成為各部門間的「人球」

當人權議題沒有明確的「擁有者 (Owner)」,就會在永續、法務、人資等部門間漂浮,無法有效整合資源與權力;或是各部門對人權的重視程度不一,恐產生內部衝突。最終,企業的人權政策與承諾,很容易淪為掛在官網上的空洞口號,缺乏實質行動。痛點二:知識斷層,錯把「人權」當「常識」

許多管理者誤以為「對人友善」就等於做好了人權管理,或是沒有給中階主管、基層員工提供相關培訓,導致公司多數人對《聯合國工商企業與人權指導原則》(UNGP)、國際勞工組織 (ILO) 等國際標準相當陌生,更不清楚風險,而這往往會成為侵害人權未爆彈。痛點三:價值觀衝突,人權要求被視為「成本」而非「投資」

在追求效率與利潤的營運下,導入人權標準常被視為會「增加成本」、「拖慢流程」的額外負擔。如果高層未能展現決心,第一線的採購或工廠管理人員很自然地會將其視為次要任務,容易讓人權要求在成本壓力下被犧牲。痛點四:成效難以衡量,內部推動缺乏說服力

相較於環境(E)議題有著碳排放等具體 KPI,社會(S)議題中的人權績效,本質上難被量化。這導致倡議者在內部溝通時,難以拿出強而有力的數據來證明其價值與進展,增加了爭取資源與跨部門合作的難度。雖然隨著國際規範越來越明朗,人權議題將有望數據化,但文化的建立是人權進步的基礎,企業在推動時不能忽視多元共融的重要,才不會讓人權淪為虛有其表。 面對上述挑戰,我們應正視並開始採取行動,尤其在人權法規進步下,企業沒有退縮的餘地,否則企業風險將大幅升高,甚至遭到市場淘汰。同時,企業也不應把這件事簡化為法規遵循,而是須有更長遠的思考,以利建立長期韌性與市場信任度的關鍵。我們認為,真正的「人權治理」不是單純守法,而是將「尊重人的價值」深植於企業文化之中,也就是將 DEI 融入治理框架,不僅有助於績效提升,也能有效降低侵害人權的風險。Alpha plus 建議以下四個方向:建立以 DEI 為核心的治理架構,指派明確權責歸屬

成立跨部門人權委員會或指派「指揮中心」是第一步,但其成敗的關鍵在於「組成」與「文化」。一個有效的治理核心,其成員本身就應具備多元性,才能洞察不同群體的潛在風險。同時,高層必須明確授權,賦予此單位打破部門壁壘的能力,才能有效整合資源,發揮實質作用。 高階主管與董事會的支持,絕不能僅止於簽署政策。企業必須透過透過實際的案例與風險數據,讓高層真正「有感」,並認同人權風險不是抽象的法律條文,是真正的商譽與營運風險,其影響貫穿在地供應鏈到國際市場。這種認知上的轉變,才是推動一切變革的基礎,高層的支持也有機會從被動的風險規避(有感),轉化為主動的文化倡議(有為)。 與其從道德層面倡議人權,更有效的方式是與法務、風控部門合作,將人權議題視為企業風險管理的核心一環。然而,管理的重心不應是應對「已發生」的衝擊,而是透過 DEI 文化來「預防」衝擊。一場成功的「無意識偏見」培訓,勝過十次勞資爭議的調解;一個公平透明的晉升管道,能杜絕無數潛在的歧視申訴。因此在執行策略上,企業不該只注重「事後減災」,「事前預防」其實更能做好風險控管,而人權風險預防最有效也最根本的做法就是從為文化面做起,這也是 DEI 所能帶來的影響。 許多管理者每每聽到人權議題,都會以為跟自己無關、距離遙遠,然而,這種想法正成為企業最大的風險盲區。當我們深入探討後便會發現,台灣職場常見的「過勞文化」、「同工不同酬」、「職場性騷擾」、「職場霸凌」.......等,本質上都已涉及「現代奴役」的人權議題。這些潛藏在組織內部的不當行為,已成為企業的商譽與法律危機未爆彈。以下為常見的職場現代奴役情況1. 「責任制」的無限濫用

許多企業,特別是知識密集型產業(如科技、設計、行銷),常以「責任制」為名,要求員工完成「目標」而非僅是「工時」。這在法律上常屬違法(台灣勞基法中,真正適用責任制的職業非常少),在實務上則演變成「工時無上限,薪水有上限」的剝削。員工被迫常態性地無薪加班,週末和夜晚都在處理公事,否則就會被貼上「不負責」、「不投入」的標籤。

人權侵害點: 這形同「強迫勞動」。員工雖未被物理上強迫,但因同儕壓力、考績威脅、擔心失去工作,而不得不接受超額的工作。這剝奪了他們的「休息權」與「健康權」。2. 數位工具的無形枷鎖

通訊軟體(如LINE)的普及,讓「下班」的界線徹底模糊。主管在深夜傳送工作指令、在休假日召開線上會議、要求員工秒讀秒回。員工的私人時間被徹底侵佔,大腦 24 小時處於待命狀態,造成嚴重的焦慮與倦怠。

人權侵害點: 這是一種精神上的控制與監視,嚴重侵犯了員工的「隱私權」與享有個人生活的基本權利。員工失去了與工作「斷線」的自由。3. 恐懼與沉默的文化

在職場高壓環境中,常伴隨著威權式的管理風格。例如:公開羞辱業績未達標的員工、威脅給予負面評價、暗示若不配合加班就會影響升遷或年終獎金。員工即使身心俱疲、權益受損,也不敢提出異議,因為申訴管道可能不透明,或更害怕遭到報復。

人權侵害點: 這剝奪了員工的「言論自由」與「人性尊嚴」。當一個組織只允許一種聲音(服從的聲音),並以恐懼作為管理工具時,就創造了一個使人不敢反抗、只能默默忍受的環境,這正是「奴役」狀態的心理核心。

經過上述舉例,發現人權風險在職場上無處不在,因此有效地人權治理對每家企業來說都是刻不容緩。Alpha plus 提醒,人權單位務必要始於清晰的權責劃分、高層的策略性認知,以及要把 DEI 概念融入其中。這不僅是為了應對外部壓力,更是為了打造一個真正具備共融性與永續性的企業文化。最後,Alpha plus 擁有豐富的 DEI 輔導經驗,能協助企業建立完善的 DEI 文化,以利人權盡職調查順利進行且達標,並能將 DEI 價值轉化為企業的核心競爭力。若您正為人權治理的下一步感到迷惘,歡迎與我們聯繫。 繼續閱讀〉

【DEI 供應鏈致勝策略一】從人權到 DEI:多元共融文化如何協助企業增加供應鏈競爭力

【DEI 供應鏈致勝策略二】當「人權」成為拿訂單的關鍵…一次看懂供應鏈人權法規風險與 DEI 解方

客戶成功案例-從沈默到凝聚:科技製造業以精準溝通成立 DEI 組織-ERG