2025-07-03

【DEI 供應鏈致勝策略二】當「人權」成為拿訂單的關鍵…一次看懂供應鏈人權法規風險與 DEI 解方

- 首頁

當團隊正在慶祝剛贏得歐洲汽車大廠的關鍵專案,合約簽章都還沒乾,卻突然收到來自客戶總部永續發展部門的一封緊急郵件,要求公司在兩週內提供涵蓋上下游供應鏈的「人權盡職調查報告」與「DEI 落實狀況」,作為正式啟動專案的先決條件,公司能立刻提出一份符合歐盟 CSDDD 標準的詳盡報告嗎?若無法,這不僅可能危及這筆得來不易的訂單,更可能讓公司在客戶未來的供應商名單中被「降級」甚至「剔除」。

這並非危言聳聽。在全球化的今天,人權已不再僅僅是企業社會責任的軟性訴求,它正迅速演變為客戶選擇供應商的關鍵門檻。對於身處全球科技業核心的台灣企業而言,理解這些複雜的國際法規,並將 DEI(多元、平等、共融)的實踐從辦公室延伸至供應鏈,已是攸關市場審核與企業存續的關鍵課題。 Alpha plus 統整長期與多家台灣科技業合作經驗,解析當前最重要的幾項國際法規,剖析其對台灣企業的衝擊,並說明為何 DEI 是應對這些挑戰的核心策略。

文章目錄

第一部分、解析全球性人權最新法規

重要法規適用範圍總整理

各國的立法行動

第二部分、人權法規不只是國外的事

第三部分、因人權問題而失去訂單的案例

第四部份、比起法規,更重要的是文化重整

第一部分、解析全球性人權最新法規

近年來,多項國際準則與法規如雨後春筍般出現,共同指向一個清晰的趨勢:企業必須為其整個價值鏈的人權影響負責,而實踐 DEI 是具全面性的最佳解方。

【法規根基】聯合國《工商企業與人權指導原則》(UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPs)

UNGPs 就像企業的人權憲法,確立了企業「尊重、保護、救濟」的人權責任框架。也就是說,企業必須確保自己和合作夥伴不侵犯任何人的基本權利,包括不歧視、不剝削等。這是所有後續法規和標準的根基,企業推動多元平等共融(DEI)政策,也是為了落實這個基本責任。

【透明度的要求】GRI 通用準則(GRI Standards)

GRI 是全球最廣泛使用的永續報告書框架,幫助企業公開報告他們在環境、社會(含人權與 DEI)及治理方面的表現。2021 年改版後,人權揭露成為必須項目,企業需誠實報告怎麼照顧員工、怎麼對待供應商、怎麼推動多元與反歧視,讓投資人、客戶和社會都能看清楚了解內部經營狀況。

【投資人視角】SASB 永續會計準則(Sustainability Accounting Standards Board)

SASB 專注於揭露對企業財務有重大影響的永續資訊,涵蓋環境、社會資源、人力資源、商業模式與創新、領導力及公司治理等面向,並針對不同產業的風險設計不同揭露主題和 DEI 指標。SASB 幫助企業告訴投資人及利害關係人,像是性別平等、員工多元化這些社會議題,會不會影響公司賺錢的能力。(中文指引)

【細節強制公開】歐盟《企業永續報告指令》(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)

CSRD 是歐盟規定大企業必須公開永續資訊的法規,企業要依照歐洲永續發展報告準則(ESRS)揭露詳細的 DEI 相關資訊,包括薪資差距、多元化政策等。因此,如果你是歐盟市場上的大公司,政府會要求你公開報告你在永續和社會責任上的表現,讓大家知道你是不是公平對待員工、推動多元文化。這份報告是強制的,不能忽視。

【最嚴厲的法規,違者罰款】歐盟《企業永續盡職調查指令》(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)

CSDDD 是全球最嚴格的人權與環境盡職調查法規,正分階段逐年適用不同規模企業(範圍不只歐盟)。主要要求企業對整個供應鏈負責,必須找出並解決強迫勞動、性別歧視、不合理薪資等問題,並建立預防、監控與改善機制及公開報告盡職調查結果。違規者最高恐面臨全球年淨營業額 5%的罰款、被公開點名。這條法律就像一個超級嚴格的監工,要求企業不只管好自己,還要管好所有合作夥伴,確保沒有人權問題,是企業永續的硬指標。

【DEI 議題財務化】從 TCFD 到 TISFD:社會議題的財務揭露時代

國際財務永續標準既 TCFD(氣候相關財務揭露)後,2023 年因聚焦生物多樣性面向,延伸出了 TNFD(自然相關財務揭露)。接著在 2024 年時,為了補足永續揭露中社會面向的不足,制定出 TISFD(不平等相關財務揭露)框架,專注於社會不平等和人權風險,將 DEI 與人權議題納入財務風險考量。過去大家只關心氣候變化對企業的影響,現在還要看企業怎麼處理社會不平等和人權問題,讓 DEI 不再只是道德問題,而是財務問題,預計 2026 年正式實施(Alpha plus 為官方倡議成員)。這三者共同構築起一個涵蓋環境(E)、社會(S)與治理(G)財務揭露的完整體系,反映出投資人與市場對企業永續風險管理的全面期待。

歐盟《企業永續報告指令》(CSRD)實施時程

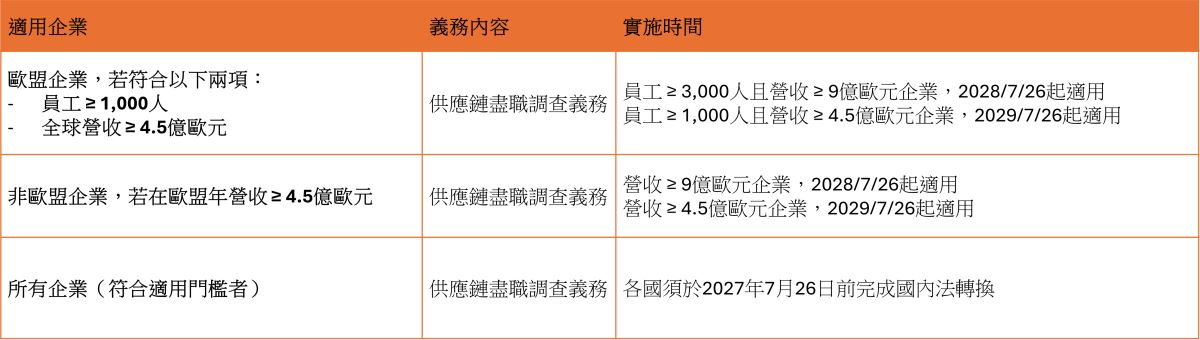

歐盟《企業永續盡職調查指令》(CSDDD)實施時程

除了上述全球企業適用的框架,各國也紛紛推出具體法案,將人權盡職調查落地為法律義務:

核心內容:要求加拿大企業識別、評估並減少其供應鏈中存在的強迫勞動和童工風險,強調透明度與報告義務。

適用範圍:涵蓋在加拿大經營的企業,尤其是規模較大的企業。

核心內容:要求企業揭露其供應鏈中是否存在侵犯人權的行為,並建立盡職調查程序,保障人權與勞工權益。

適用範圍:適用於在挪威營運且員工超過一定規模的企業。

核心內容:要求企業揭露其供應鏈中是否存在現代奴役行為(包括強迫勞動、人口販運等),並制定防範措施與報告義務。

適用範圍:英國適用於年營業額超過3,600萬英鎊的大型企業,澳洲則適用於年營業額超過1億澳元的企業。

核心內容:禁止進口涉及強迫勞動生產的商品,海關有權扣押相關貨物,企業需證明其供應鏈無強迫勞動。

適用範圍:所有進口至美國和歐盟的商品。

第二部分、人權法規日趨嚴謹,這不只是「國外的事」

綜觀法規近年來調整的方向不難發現,DEI 成為合法標準與最佳解方。不過,Alpha plus 與台灣企業交流相關法規進展時,最常聽到的誤解是:「只要我的公司規模未達法規門檻,就與我無關。」這是一個極其危險的迷思。事實是,供應鏈的壓力傳導如同骨牌效應,企業的大客戶正在將合規的責任層層轉嫁下來。

當 Apple、Dell、HP 等品牌大廠被要求遵循 CSDDD 時,他們的第一個動作,就是回頭要求其全球數千家供應商(其中大量是台灣企業)提供同樣標準的人權盡職調查數據。企業是否能達到客戶的標準,已成為能否拿到訂單的先決條件。「盡職調查」正迅速成為全球供應鏈的共同語言與入場門票,而這股浪潮,也勢必從歐盟擴散至美國與其他主要經濟體。

第三部分、真實的代價:因人權問題而失去訂單的案例

最實際的風險,莫過於失去訂單、損害品牌信譽,以下是相關案例

2021 年起,因國際社會對中國新疆地區強迫勞動問題高度關注,歐美多國立法禁止進口涉強迫勞動產品。H&M、Nike、Adidas 等品牌公開宣布停止採購新疆棉花,並終止與相關供應商合作,導致中國新疆棉花及其供應鏈企業失去大量國際訂單。此事件讓全球供應鏈企業意識到,人權合規失守將直接導致市場流失與品牌受損。

《外交家》雜誌 2023 年 10 月 31 日發布報導指出多個產業的多項產品涉及強迫勞動,而這些產品的共通點是「台灣製造」。內容點名了華碩子公司亞旭電腦、六和機械、湧德電子等公司,以及他們上游的福特(Ford)以及豐田(Toyota)、本田(Honda)、日產(Nissan)、通用汽車(General Motors)等品牌和股東;報導直言,「在台灣,來自越南、泰國、印尼和菲律賓的工人很容易遭受強迫勞動」。

Top Glove 曾在疫情時因需求暴增獲利創新高,但在2020年7月,美國CBP首次對Top Glove旗下兩家子公司發布禁令,原因是非政府組織與媒體揭露Top Glove在馬來西亞工廠存在強迫勞動與剝削外籍勞工的問題。隔年更擴大禁令範圍,扣押Top Glove在馬來西亞所有工廠生產的拋棄式醫用手套,禁止進入美國市場,導致 Top Glove 營收高額損失、股價重挫 4.36%以及高額賠償。

第四部份、Alpha plus 洞察:比起法規,更重要的是文化重整

根據 Alpha plus 的輔導經驗,許多台灣科技業客戶在初次面對這些要求時,最大的盲點便是將其視為「紙上作業」,認為只要提交了報告或數據就能通過審核。然而,這種思維忽略了法規背後的核心目的:促成真實的「組織文化轉變」,也就是真正落實 DEI。

過去的供應商稽核,是一種被動、治標不治本的方式,它或許能發現表面的違規事項,卻無法根除產生問題的「組織文化」。又或者企業只在乎數據表現(例如性別比例),卻不清楚為什麼要這麼做,也沒有建立大家的共融意識,反而導致員工之間因感到機會被剝奪,而增加了內部矛盾與歧視風險。

此外,企業也不該從「避免罰款」來思考守法的目的,而應該是從中思考如何達到「創造價值」的雙贏結果,並且透過以「人」為核心的管理思維,從根本上建立一條具備韌性與信譽的供應鏈。

從被動合規到主動管理,轉風險為機會

其實,這些與時俱進的法規離我們並不遠,甚至還有點熟悉?從台灣現行的勞動法規來看,核心內容就與 DEI 精神高度符合。因此,企業若能從「被動合規」轉為「主動實踐」,不僅能輕鬆應對國際標準,更能將其打造成吸引頂尖客戶與人才的獨特賣點,實現營運與人才永續的雙贏成果。

那麼,第一步該如何開始?根據我們與多間企業合作的經驗,所有實質的改變都必須由上而下。所以,「建立高階主管的共識與意識」是我們建議的第一步,也是最關鍵的一步。 唯有當領導者真正理解 DEI 的策略價值,才能避免基層無所適從,防止所有努力淪為表面功夫。這是一條複雜但必要的轉型之路,歡迎聯繫 Alpha plus (02-7755-1000)了解如何有系統性的規劃 DEI 策略,或是免費評估台灣唯一的 DEI 評估工具 DEI100 ,了解企業共融職場狀態,讓我們可以更快速協助您規劃專屬的 DEI 實踐地圖,將挑戰轉化為永續競爭力。

繼續閱讀〉

【DEI 供應鏈致勝策略一】從人權到 DEI:多元共融文化如何協助企業增加供應鏈競爭力

如何說服老闆作 DEI?四個步驟啟動 DEI 實踐計畫

客戶成功案例-從沈默到凝聚:科技製造業以精準溝通成立 DEI 組織-ERG

免費企業 DEI 狀態評估工具 — DEI 100

觀看 DEI 線上課程